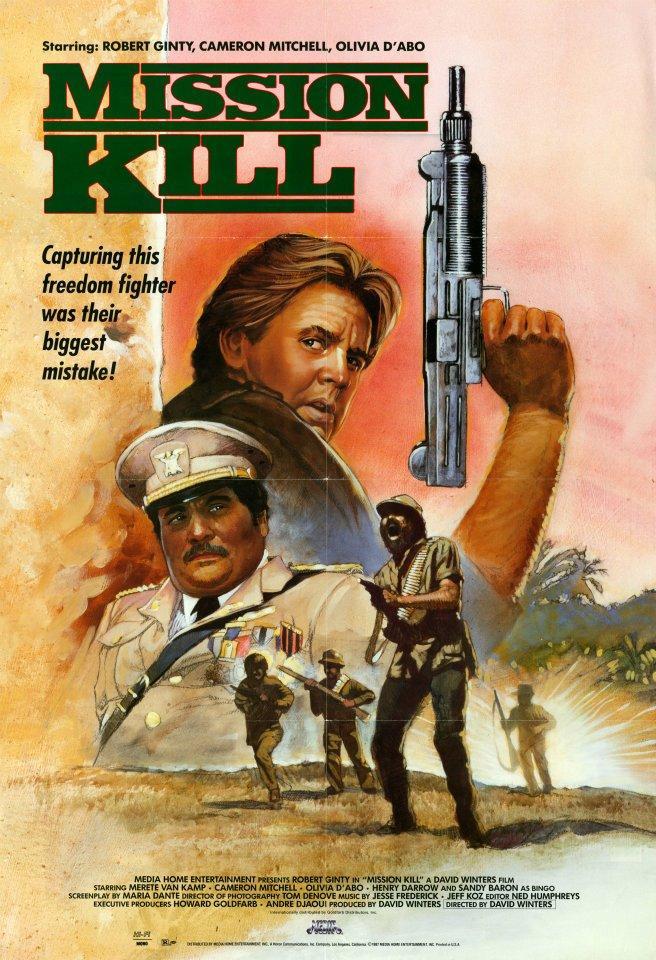

En el submundo de los videoclubs ochenteros, donde el polvo y la penumbra custodiaban cintas perdidas en el tiempo, Mission Kill (1986) ocupa un lugar ambiguo. A medio camino entre el cine de acción y el thriller bélico, esta película protagonizada por Robert Ginty —el eterno «héroe de acción improbable»— y dirigida por David Winters se presenta como una joya oculta de las producciones de bajo presupuesto de la época. Pero no nos engañemos: Mission Kill es más una curiosidad extravagante que una pieza maestra. En su peculiaridad reside, de hecho, su singular encanto, en el que el espectador se debate entre la fascinación por su descaro y el escepticismo por su innegable precariedad narrativa y técnica.

Una sinfonía en tres tonos: heroísmo, moral y caos narrativo

La trama es, en su núcleo, una versión minimalista de la épica del “héroe resucitado”: un exmarine, interpretado por Ginty, es llamado a cumplir una última misión para rescatar a un prisionero en algún rincón genérico de Latinoamérica (que bien podría ser cualquier selva aleatoria donde se respira un peligro omnipresente y poco concreto). La historia se abre paso a través de paisajes de opresión y violencia superficial, sin un gran desarrollo de personajes ni giros inesperados. La narrativa es, de hecho, el equivalente cinematográfico a un trazo grueso de pincel: basta para sugerir acción, aunque falte la sutilidad para construir un verdadero universo o un conflicto emocional tangible.

El enigma de Ginty y la poética del héroe improbable

Robert Ginty, el alma y el peso de Mission Kill, presenta una figura curiosa en el canon del héroe de acción. Carente del físico imponente y del carisma avasallador de un Schwarzenegger o Stallone, Ginty encarna un tipo de guerrero que desafía las normas y expectativas del género. Su expresión oscila entre el estoicismo y una incomodidad casi existencial, lo que le confiere un aire de «anti-héroe». En lugar de convertirse en el centro de la narrativa, su presencia parece una disonancia que invita a cuestionar los arquetipos mismos de la figura heroica: ¿qué hace a un hombre común enfrentarse a los peligros de la guerra? Mission Kill responde de forma ambigua, más a través de la acción que de la introspección, dejando la moralidad de su personaje en un terreno pantanoso.

Ginty, a diferencia de otros actores del género, se presenta casi como un espectador de su propia historia. Su rostro, inexpresivo y marcado por una melancolía vaga, evoca una figura que no parece disfrutar del combate ni de la gloria, sino que cumple su misión con una desgana algo ritualista. Este tipo de interpretación transforma a Mission Kill en un comentario involuntario sobre el vacío de los ciclos de violencia: una idea que el guion probablemente nunca tuvo intención de explorar, pero que Ginty, a través de su propia apatía en pantalla, insinúa sin pronunciar.

Técnicas y estética del caos: dirección y producción

La dirección de David Winters, reconocible por su trabajo en cine y televisión de bajo presupuesto, es una coreografía de planos inestables y escenas de combate coreografiadas con más voluntad que destreza. El film se mueve entre el exceso de close-ups y tomas generales mal encuadradas, una estética desordenada que enfatiza su naturaleza de “cine chatarra”. Sin embargo, si bien esta cualidad podría verse como una limitación, es también la que otorga a Mission Kill su textura distintiva: es una película que no se molesta en esconder sus cicatrices. A través de una serie de errores, giros ilógicos y encuadres dudosos, el espectador se convierte en cómplice de un espectáculo que parece estar al borde de desmoronarse en cada escena.

La fotografía, aunque saturada y plana, logra capturar una esencia visual que coquetea con lo “trash” y lo estéticamente desechable. La selva y los paisajes en sombras tienen una cualidad de artificialidad casi táctil; no hay un intento de belleza o incluso de realismo, y la cámara parece más interesada en completar la escena que en sumergir al espectador en la atmósfera. Este enfoque convierte al espacio en una especie de zona liminal donde los personajes parecen existir fuera del tiempo y el contexto. La atmósfera es, en definitiva, una representación de lo postizo en el cine de explotación, un tipo de teatro de sombras en el que cada disparo y cada explosión suenan huecos, como eco de un conflicto que en sí mismo carece de sustancia.

La influencia y el destino en la era digital

Para los fanáticos del cine de videoclub, Mission Kill representa más que una película de acción olvidada; es un emblema de una época en la que el cine de bajo presupuesto era el epicentro de la cultura del alquiler, donde el espectador se dejaba llevar por el caos narrativo y las aventuras imposibles. Hoy, en la era digital, películas como ésta encuentran su lugar en la nostalgia y la ironía, y se vuelven material de culto. El absurdo inherente de su narrativa y sus imperfecciones técnicas han sido rescatados por aquellos que encuentran en el cine de explotación una forma de arte en sí misma: la glorificación de lo desechable, lo grotesco y lo imperfecto.

Al final, Mission Kill no aspira a trascender ni a redimir el género. Su virtud está precisamente en su aceptación de las limitaciones, en su capacidad para mirar al espectador con la misma seriedad con la que uno miraría una farsa y decir, “esto es lo que hay”. Desde esa honestidad desinhibida y ese absurdo inconmensurable, se convierte en una cápsula del tiempo y una muestra de lo que el cine de explotación ochentero fue capaz de ofrecer en su estado más puro: caos y entretenimiento, en su forma más ruda y primitiva.