Sin artificio, sin impostura: El día más largo y la verdad tangible del cine bélico

En una era donde los campos de batalla se renderizan y los ejércitos se clonan digitalmente en estudios de postproducción, El día más largo emerge como un monumento a la autenticidad cinematográfica, a la nobleza del esfuerzo físico y colectivo, a la epopeya sin píxel. Estrenada en 1962, esta obra magna del cine bélico no sólo representa una crónica dramatizada del desembarco de Normandía, sino una hazaña de ingeniería narrativa y logística que aún hoy, más de seis décadas después, impone respeto y admiración.

Lo que distingue a El día más largo no es sólo su ambición histórica o la magnitud de su reparto —donde brillan con sobriedad figuras como John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton o el joven Sean Connery—, sino su extraordinaria ejecución formal. La cinta es una sinfonía orquestada por tres directores: Ken Annakin en el frente británico y francés, Andrew Marton en el estadounidense y Bernhard Wicki desde la perspectiva alemana. Esta triple dirección no fragmenta la obra, sino que la enriquece con una polifonía de voces visuales, dotándola de una veracidad coral que se asemeja a una gran crónica coral de guerra.

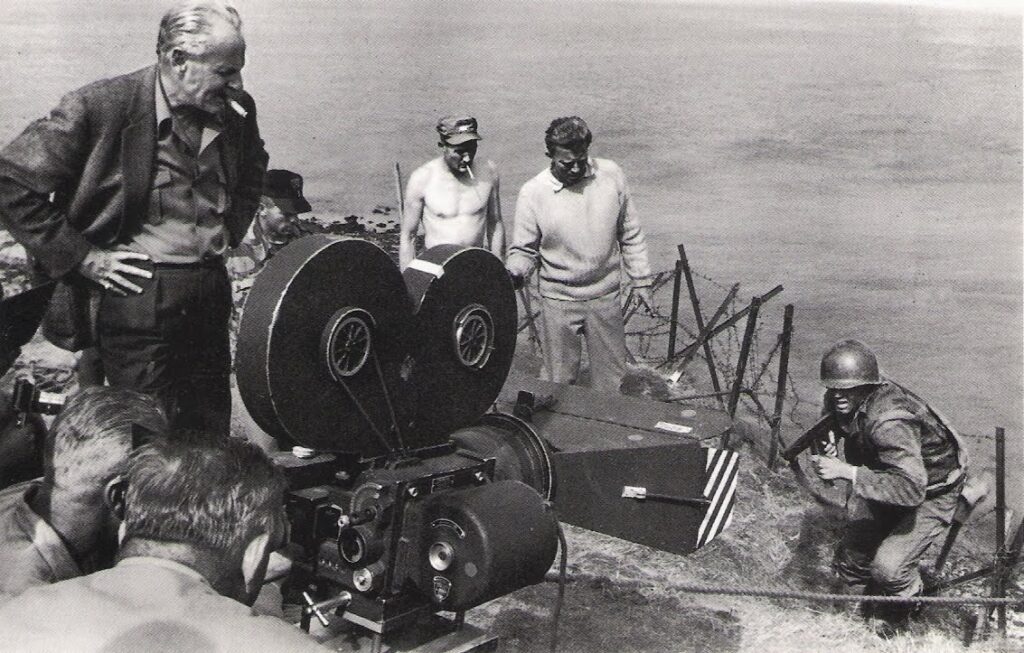

Pero es en su materialidad donde El día más largo adquiere estatura mítica. Porque fue hecha a mano, con barro, con humo real y explosiones cronometradas, con el sudor de miles de extras, muchos de ellos verdaderos soldados o veteranos. Las escenas no fueron diseñadas por algoritmos sino por coreógrafos de lo real, con avionetas rasgando el cielo de verdad, con tropas desembarcando en playas verdaderas, con una escenografía construida no para el plano sino para la experiencia. Cada toma era una coreografía de precisión, una suerte de ballet marcial donde el error podía costar horas de rodaje y miles de dólares, y aun así, se insistía. Porque no se trataba de simular la guerra, sino de representarla con dignidad.

En este sentido, el célebre plano secuencia del asalto junto al río no es una muestra de vanidad técnica, sino un testamento del cine como arte artesanal. A diferencia de los planos prolongados que hoy se venden como proeza digital, aquí el plano se justifica no por su minutaje, sino por su intrincada arquitectura real: cientos de extras en movimiento sincronizado, detonaciones milimétricamente pautadas, movimientos de cámara sostenidos a través de grúas, raíles y hélices. Una danza colosal donde cada paso tiene sentido y riesgo. No hay red digital que amortigüe la caída; sólo talento, paciencia y sudor.

El día más largo no solo dramatiza el Día D, lo convierte en una experiencia sensorial y tangible. La elección del blanco y negro, lejos de ser una concesión técnica, refuerza esa voluntad de autenticidad: no hay color que edulcore la crudeza, ni filtro que atenúe el dramatismo. Es un cine que no se contenta con narrar, sino que desea hacer sentir. Y para ello se vale de lo más antiguo y poderoso que tiene el cine: la realidad puesta en escena.

Hoy, en un mundo saturado de proezas digitales y héroes imposibles, El día más largo resuena como una elegía del esfuerzo, del cine que se construía con manos, con mapas, con hombres corriendo entre trincheras auténticas. Es una oda a lo tangible, a lo que exige tiempo, colaboración y una pasión casi artesanal por contar bien una historia.

Volver a ella no es solo un acto de nostalgia. Es una reivindicación de un cine que no delegaba su alma en servidores de datos, sino que la forjaba en los campos, en los cielos, en la piel de los actores y en el barro de las localizaciones. el día más largo no simula la guerra: la escenifica con la verdad del arte. Y eso, hoy más que nunca, es un gesto de resistencia.