La abstracción elevada de los videojuegos de 8 Bits: El arte de imaginar universos

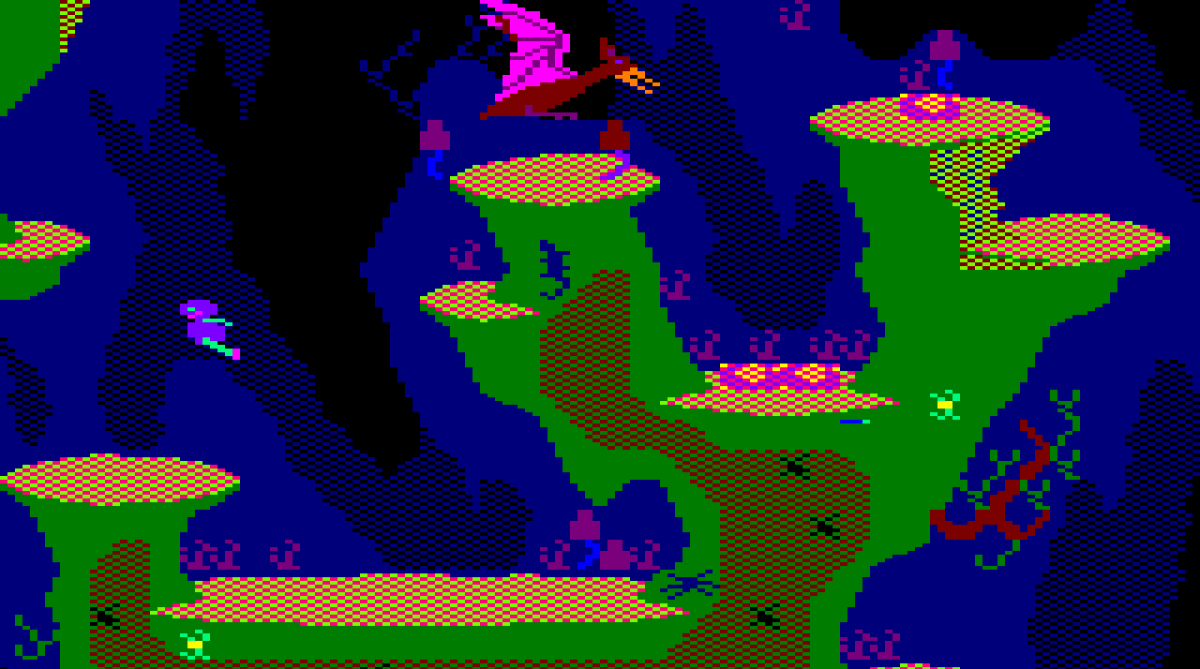

En los albores de la historia del videojuego, cuando los ordenadores personales como el Spectrum, el Amstrad, el Commodore 64 o el MSX conquistaban los escritorios, el medio lúdico vivía un momento de plenitud experimental. Era una era de restricciones técnicas que, paradójicamente, abría las puertas a una libertad creativa insospechada, una libertad que trascendía los confines del hardware y que se elevaba en la mente del jugador. Aquellas obras protoelectrónicas, compuestas de simples líneas y parcos colores, lograban lo que pocas producciones modernas consiguen: involucrar al jugador en un acto de creación casi literaria, donde la experiencia se completaba no en la pantalla, sino en la imaginación.

La limitación técnica de aquellos sistemas de 8 bits no era un obstáculo, sino una ventana hacia lo inefable. Los mundos que proponían los desarrolladores eran esbozos, meros bocetos de lo que podría ser una caverna, un bosque o un castillo. Una caverna en un juego del Spectrum, delineada por unas pocas líneas blancas sobre un fondo negro, no era solo una caverna: era todas las cavernas posibles. En su austeridad gráfica, aquellos videojuegos se convertían en un espejo de las emociones y fantasías del jugador, del mismo modo que una novela traza sus paisajes en el espacio interior de quien la lee.

En este sentido, los videojuegos de los primeros ordenadores personales tenían una profunda afinidad con la literatura. Como en una novela, el lector-jugador no era un receptor pasivo, sino un co-creador. Al enfrentarse a un entorno compuesto de elementos tan abstractos, el jugador tenía que llenar los vacíos con su propia experiencia, su bagaje cultural y su sensibilidad. Aquella caverna del Spectrum no venía ya diseñada con una textura específica, una iluminación cuidada o un sonido ambiental que guiara la interpretación. Era, en cambio, un lienzo abierto. El bosque del Amstrad, con sus árboles apenas insinuados, podía ser un bosque nórdico, tropical o encantado, dependiendo del estado de ánimo y la imaginación del jugador.

La imaginación como herramienta de desarrollo

Aquella abstracción obligada transformaba al jugador en el último eslabón del proceso de desarrollo. Si los programadores y diseñadores ponían las bases, el jugador completaba la obra. En la actualidad, los videojuegos contemporáneos ofrecen experiencias hiperrealistas, con mundos que, si bien impresionan por su detalle, a menudo carecen de esa capacidad de interpelar directamente al alma. El bosque de un juego moderno ya está decidido: tiene un tipo específico de árboles, una densidad calculada, un ambiente lumínico prefijado. La caverna tiene un color, una humedad palpable, unos ecos que reflejan con precisión su tamaño. Todo esto es obra del diseñador, no del jugador.

Pero en los tiempos del Commodore 64, ese mismo bosque o caverna eran, por su naturaleza incompleta, catalizadores de la imaginación. Los vacíos no eran defectos; eran espacios por llenar, portales hacia mundos personales. Este acto de participación activa generaba un vínculo emocional profundo entre el jugador y el juego. No es casualidad que los aficionados de entonces sigan recordando aquellos títulos con una intensidad que trasciende las décadas. Aquellos universos, en su esencia minimalista, fueron hechos tanto por los desarrolladores como por los propios jugadores.

La nostalgia y la perenne fidelidad

El éxito reciente de productos como The Spectrum, lanzado a finales de 2024, pone de manifiesto esta fidelidad inquebrantable. A diferencia de los jugadores contemporáneos, que consumen experiencias cerradas, los veteranos de los sistemas de 8 bits experimentaron algo más cercano al arte que al entretenimiento. Cada partida era una travesía hacia lo desconocido, una aventura compartida entre el diseñador y el jugador, una colaboración que elevaba el videojuego a un terreno espiritual y artístico.

Hoy, cuando miramos hacia aquellos primeros videojuegos, nos damos cuenta de que eran, en realidad, manifestaciones de una narrativa pura, casi primigenia. Como las mejores novelas, no buscaban imponer una visión única del mundo, sino invitar al jugador a imaginar, a crear, a soñar. Y es en este acto de creación compartida donde residía su verdadera magia.

Conclusión: La eternidad en el minimalismo

Los juegos de los primeros ordenadores de 8 bits no solo marcaron una etapa de innovación tecnológica; también se convirtieron en un testimonio de la capacidad humana para transformar la limitación en belleza. En su abstracción, lograron lo que solo el arte más puro consigue: elevar el alma, expandir la mente y resonar en el corazón de quienes los experimentaron. En cada línea pixelada, en cada bosque imaginado, queda un vestigio de esa época gloriosa donde el videojuego y la literatura compartieron un mismo latido.